(मुंबई के पॉश इलाके वर्सोवा में समंदर

किनारे बनी एक इमारत की छठी मंज़िल पर हूं। दरवाज़े की घंटी बजाने पर रिस्पॉन्स

नहीं मिलता, घंटी

ख़राब है या शायद बिजली नहीं है। दो-तीन बार कोशिश करने के बाद दीप्ति नवल को फ़ोन

मिलाती हूं। ख़ुद दीप्ति आकर दरवाज़ा खोलती हैं। काली टी-शर्ट और पैंट, जूड़े में

बंधे बाल, मेक-अप न के बराबर, अंगुली में चांदी का छल्ला... हम दोनों अंदर आते हैं।

दीप्ति के घर की सादगी भी, उनकी सादगी की तरह मन को छूने वाली है। लिविंग हॉल में

उनकी मां टेलीविज़न देख रही हैं। हम दूसरे छोर पर आकर बैठ जाते हैं, जो किसी स्टूडियो

जैसा लगता है। सामने ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ‘बी स्ट्रॉन्ग, स्टैंड

अलॉन्ग....’

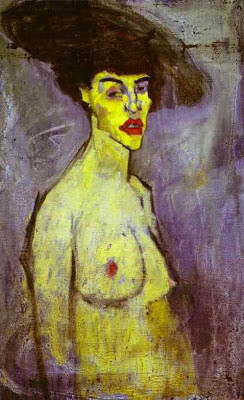

दीवारों पर जहां-तहां दीप्ति के बनाए चित्र हैं। मेरी नज़र फ़िल्म के एक पोस्टर पर

ठहर जाती है। ‘यह तसवीर कमला फ़िल्म से है,’ यह सुनकर दीप्ति से वापस मुख़ातिब

होती हूं।)

अमृतसर से अमेरिका, और फिर भारत वापसी… कैसा रहा यह सफ़र?

न्यूयॉर्क में कॉलेज ख़त्म करके मैं भारत आने के

बारे में सोच रही थी। इस बीच मैंने मैनहट्टन के ‘जीन फ्रैंकल इंस्टीट्यूट’ के एक्टिंग एंड फ़िल्म मेकिंग

कोर्स में एडमिशन ले लिया। कोर्स शुरू किए एक महीना हुआ था कि मुझे भारत आने का

मौक़ा मिला। मैं यहां छुट्टियां बिताने के मक़सद से आई थी। लेकिन मेरी दिलचस्पी

हिन्दी फ़िल्मों में काम करने की थी, तो सोचा काम भी ढूंढ़ा जाए। इस सिलसिले में

मुंबई में मेरी मुलाक़ात श्याम बेनेगल, बासु भट्टाचार्य, गुलज़ार, ऋषिकेश मुखर्जी

और बासु चटर्जी से हुई। मुझे लेकर सबका रिस्पॉन्स बहुत पॉज़िटिव था। ‘तुम्हें फ़िल्मों में ज़रूर

काम करना चाहिए, तुम्हारा चेहरा बहुत फोटोजेनिक है, स्क्रीन पर अच्छी दिखोगी...’ इस तरह के कमेंट्स मिले तो

उम्मीद जगी कि मेरा सपना पूरा होगा।

श्याम बेनेगल की फ़िल्म ‘जुनून’ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। मेरे पास

एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। स्कूल में कभी किसी नाटक में हिस्सा नहीं लिया था।

डांस ज़रूर करती थी, लेकिन फ़िल्मों में इसका मौक़ा नहीं मिला। ‘जुनून’ में दो-तीन दृश्य ही थे, इसलिए मेरी मौजूदगी

भी दर्ज नहीं हुई। मेरी असल शुरुआत ‘एक बार फिर’ से

हुई। बड़े इत्तिफ़ाक़ से मिली थी यह फ़िल्म। डायरेक्टर विनोद पांडे फ़िल्म में नए

चेहरे लेना चाहते थे। इसके लिए वो लंदन से भारत आए हुए थे। उनकी मुलाक़ात फारुख शेख से हुई। इस बीच मैं फारुख जी से दूरदर्शन में मिल चुकी थी। फारुख जी ने विनोद

पांडे से कहा, ‘जैसी

हीरोइन की आप तलाश कर रहे हैं, वैसी ही एक लड़की से मैं हाल में मिल चुका हूं। आप

उनसे ज़रूर मिलिए।’ उस

वक़्त मैं ‘जुनून’

की शूटिंग कर रही थी। शूट

से लौटी तो संदेश मिला कि लंदन से कोई फ़िल्मकार आए हैं और आपको फ़िल्म में लेना

चाहते हैं। मैं विनोद पांडे से मिली। हमारी पहली ही मुलाक़ात बहुत सहज रही। मुझसे

मिलते ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी फ़िल्म की हीरोइन मैं बनूंगी। इस तरह

मुझे ‘एक बार फिर’

में ‘कल्पना’ का रोल मिला। मेरे काम की बहुत तारीफ़

हुई। सब कहने लगे थे कि इंडस्ट्री में एक ख़ूबसूरत चेहरा आया है। फ़िल्मों में काम के फ़ैसले पर मां-बाप की क्या प्रतिक्रिया थी?

मैं

बचपन में अंतर्मुखी स्वभाव की थी। छह साल की थी,

तब से ही यह पता था कि मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है। लेकिन इस राज़ को घर में किसी

से शेयर करने की हिम्मत नहीं थी। न्यूयॉर्क में कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने पर

मैंने वहां एक रेडियो स्टेशन जॉइन कर लिया, जिस पर हिन्दी कार्यक्रम भी आते थे।

मैंने सोचा कि अब मैं अपने मन की बात कर सकती हूं। ग्रेजुएशन में पेंटिंग मेरा

मुख्य विषय था। जब मैंने मां-बाप से फ़िल्मों में काम करने की इच्छा ज़ाहिर की तो वो

बहुत हैरान-परेशान हुए। उन्होंने कहा, ‘तुम पेंटिंग की पढ़ाई के

लिए पेरिस जाना चाहो तो बेशक़ जाओ, लेकिन एक्टर बनने का ख़याल छोड़ दो।’ दोनों अध्यापक रहे हैं। उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल था। मुझे याद है, जब

पहली बार मुंबई से लौटी थी तो पिताजी ने कहा था, ‘एक्टिंग में

तुम्हें तब तक काम मिलेगा जब तक तुम अच्छी दिखोगी, लेकिन पेंटिंग आख़िरी वक़्त तक

तुम्हारा साथ देगी। अब फ़ैसला तुम्हें करना है।’ मैंने दोनों

काम करने का निश्चय कर लिया। बाद में जब मां-पिताजी ने मुझे फ़िल्मों में देखा तो

वो बहुत ख़ुश हुए।

दोनों जगहों के माहौल में बहुत फर्क़ है। ख़ासकर 1970 के दशक में तो बेहद

फर्क़ था, सोच में भी और रहन-सहन में भी। कैसे एडजस्ट किया ख़ुद को?

जब भारत आई तो किसी तरह का डर मन में नहीं था। मैं आत्मविश्वास से भरी

हुई आत्मनिर्भर लड़की थी। हां, कुछ आशंकाएं थीं लेकिन ख़ुद पर भरोसा था कि अच्छा

मुकाम हासिल कर लूंगी। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी थी कि जहां कम्फर्ट हुआ वहां काम

करूंगी, और जहां माहौल ठीक नहीं लगा वहां न बोल दूंगी। यही सोचकर मैं आगे बढ़ती गई

और मुझे ऋषिकेश मुखर्जी, सई परांजपे, गुलज़ार, बासु भट्टाचार्य और जगमोहन मूंदड़ा जैसे नामी लोगों के साथ काम करने का मौक़ा

मिला। एक हनीफ़ भाई हुआ करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनके साथ मैंने दो-तीन

फ़िल्में साइन की थीं। दक्षिण की एक फ़िल्म ‘श्रीमान-श्रीमती’ भी की। अच्छे

लोग मिलते गए और मैं काम करती गई।

मैं संरक्षित वातावरण में पली-बढ़ी हूं। अमेरिका में मां-बाप के साथ ही

रहती थी। हम भाई-बहनों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिली हुई थी। रोक-टोक भी थी

क्योंकि मां-बाप तो मां-बाप ही होते हैं, वे आसानी से बदलते नहीं। भारत आने पर कल्चरल

शॉक नहीं लगा क्योंकि दिल से मैं भारतीय थी।

फ़िल्म इंडस्ट्री से कैसे तालमेल बिठा पाईं? क्या दिक्कतें आईं?

शुरुआत में मुझे काम के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। ब्रेक जल्दी मिल गया

था और मेरे अभिनय की तारीफ़ भी होने लगी थी। रोल अच्छे मिलते रहें, संघर्ष उसमें

था। ‘अंगूर’, ‘चश्मे-बद्दूर’, ‘कथा’, ‘रंग-बिरंगी’, ‘किसी से न कहना’ जैसी फ़िल्में करते हुए मैं संतुष्ट थी। व्यस्त होने के कारण मुझे तब सोचने

का मौक़ा महीं मिला। लेकिन एक समय ऐसा आया, जब मेरी

पांच फ़िल्में दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में मुकाबले में थीं। उस

वक़्त मुझे लगा कि अब सीधे-सादे, प्यारे किरदारों से अलग कुछ करना चाहिए। मैं एक

इमेज में बंधकर नहीं रहना चाहती थी। जैसे रोल मैं कर रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा

ग्रोथ नहीं थी। मैंने सोचा कि अब कुछ कॉम्प्लेक्स

रोल करने चाहिए, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। मुझे याद है कि मैंने 7-8 महीने तक

कोई फ़िल्म साइन नहीं की थी। उसके बाद मुझे जगमोहन मूंदड़ा की फ़िल्म ‘कमला’ मिली, जिसमें मेरा रोल आदिवासी लड़की का था।

मेरे लिए यह किसी चैलेंज से कम नहीं था। मुझे शबाना आज़मी, मार्क ज़ुबेर, सईद

मिर्ज़ा जैसे थिएटर के मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करना था। उस रोल के लिए मुझे

होमवर्क करने की ज़रूरत भी पड़ी। एक आदिवासी लड़की कैसे उठेगी, बैठेगी, साड़ी कैसे

पकड़ेगी, उसके हाव-भाव कैसे होंगे... ये सब सीखना था। इस पर बहुत मेहनत भी की

क्योंकि मुझे साबित करना था कि मैं इन्टेंस रोल भी कर सकती हूं। ‘कमला’ के लिए मुझे काफी सराहना मिली।

...और शुरुआती दिनों के कुछ ख़ुशनुमा और यादगार पल?

‘एक बार फिर’ की शूटिंग लंदन में हुई थी। मैं न्यूयॉर्क से कॉलेज ख़त्म करके आई थी और

लंदन में शूटिंग कर रही थी... यह सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था। सब एक-दूसरे से

हिले-मिले हुए थे। हममें से कोई स्टार नहीं था। फ़िल्म में कैमरामैन से लेकर

एक्टर, डायरेक्टर... सब नए थे, इसलिए हंसते-खेलते काम हो जाता था। किसी को किसी से

डर नहीं था। हम कॉलेज की टीम की तरह थे। दिन भर काम करते थे, और शाम को भागकर पिछले

दिन के रशेज़ देखने जाते थे। छोटा-सा कमरा था, जहां सीट के लिए जद्दोज़हद चलती थी।

कई बार तो खड़े ही रहना पड़ता था। पैक-अप होते ही हम सब पब में चले जाते थे। एक-एक

ड्रिंक ऑर्डर करते थे, और फिर कौन-सा शॉट अच्छा हुआ है और किस शॉट में सुधार हो

सकता है... इस पर डिस्कशन होता था। उस वक़्त मैं अल्कोहल नहीं लेती थी, सोडा या जूस

लेकर बैठी रहती थी। अब कभी-कभार वाइन पी लेती हूं। बहुत ख़ुशनुमा दिन थे वो।

ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों में तो बिल्कुल पिकनिक जैसा माहौल होता था। ऋषि

दा और फारुख शेख हमेशा मज़ाक करते रहते थे। ख़ासकर मुझ

पर वे ख़ूब तंज कसते। उनकी हर बात में मज़ाक होता था। मैं उन्हें कहती, ‘काश, मैं आपकी सारी लाइनें लिखकर रख पाती तो एक किताब पब्लिश कर लेती; और किताब का नाम होता... द फारुख शेख, ऋषि दा काइंड ऑफ ह्यूमर... एट द

कॉस्ट ऑफ दीप्ति नवल।’

ऋषिकेश दा मेरे गॉडफादर की तरह थे। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि ऋषि दा के साथ

आगे भी काम कर पाती, जिन्होंने ‘गुड्डी’, ‘आनंद’, ‘अभिमान’ जैसी फ़िल्में बनाईं। वो मेरे लिए स्टार डायरेक्टर थे। मैं उनके कैंप

में रहना चाहती थी। मेरी दिली हसरत थी कि वो अपनी सारी फ़िल्में मुझे लेकर ही बनाते।

ऋषि दा मेरा बहुत ख़याल रखते थे, हमेशा हौसला बढ़ाते थे।

निजी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं आपने... बहुत सारे ऐसे पल भी

रहे हैं जब इमोशनल सेटबैक लगे हैं... कैसे देखती हैं उन सबको?

उतार-चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। यह मानती हूं कि हम लोग

थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं। बहुत मज़बूत नहीं होते और भावनाओं में जल्दी बह

जाते हैं। जब कोई इमोशनल चैप्टर सामने होता है तो हमारे करियर पर इसका असर दिखने

लगता है। अब सोचती हूं तो लगता है कि अपने करियर या जीवन पर उन सब बातों का असर

नहीं होने देना चाहिए था। जैसे पुरुष अपना रूटीन, अपना काम बरक़रार रखते हैं, वैसे

हम औरतों को भी रखना चाहिए, भावनाओं में बहकर अपने काम को डांवाडोल नहीं होने देना

चाहिए। इन सब बातों की वजह से मेरे काम पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन ज़िंदगी तो

चलती ही है, और हम जैसे-तैसे पटरी पर वापस लौट ही आते हैं। मैंने जीवन में एक सबक

सीखा है कि अगर आप कामकाजी महिला हैं तो अपने काम के साथ कभी समझौता न करें। आपका

काम ही है जो आख़िरी समय तक आपका साथ देने वाला है। भावनात्मक रूप से आप भले ही

अस्थिर हो जाएं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपका काम प्रभावित न हो।

ज़िंदगी में क्या भूमिका रही है उन अप्स एंड डाउन्स की?

निजी ज़िंदगी और मेरे काम का ताल्लुक बहुत गहरा है। जीवन के उतार-चढ़ावों

ने ही मुझे मेरा काम सिखाया है। किसी किरदार को कैसे निभाना है- यह मैंने निजी अनुभवों

से सीखा है। मेरे पास कोई और तकनीक ही नहीं है, सिवाय इसके कि मैं निजी ज़िंदगी के

सदमों, उथल-पुथल, ग़म या ख़ुशियों से सीखती हुई आगे बढ़ूं। मैंने अपने किरदारों को

ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, और इसकी प्रेरणा हमेशा अपने जीवन से ली है। न

फ़िल्मों से कुछ सीखा है, न दूसरे एक्टर्स की नकल करके... सिर्फ़ अपने तरीके से काम

करते हुए आगे बढ़ी हूं।

मैं जैसी हूं, पर्दे पर

भी वैसी ही दिखने की कोशिश करती रही हूं। मेरा एक ही लक्ष्य होता था कि लोग मेरे

साथ रिलेट कर पाएं, और जो मैं महसूस कर रही हूं दर्शक भी वही महसूस करें। एक ही डर था कि मेरी कोई परफॉर्मेन्स लोगों को बिना छुए न

निकल जाए।

आज की फ़िल्म इंडस्ट्री पर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी?

आज की फ़िल्म इंडस्ट्री पर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी?

कभी-कभी सुनकर उत्साहित हो जाती हूं कि ‘बर्फ़ी’ जैसी कोई फ़िल्म आई है, और लोग उसे बहुत पसंद

कर रहे हैं। ‘कहानी’ और ‘डर्टी पिक्चर’ जैसी फ़िल्में भी बन रही हैं। या इससे पहले वो सारी

फ़िल्में जो आमिर खान, शाहरुख, ऋतिक रोशन, संजय

लीला भंसाली, प्रकाश झा ने बनाईं, और अनुराग कश्यप की ‘देव डी’, मेरी

पसंदीदा हैं। लेकिन इसके बावजूद आज के सिनेमा में एक ख़ालीपन है। हाल ही राजेश खन्ना का देहांत हुआ, और कई दिन तक उनकी फ़िल्में और गाने टेलीविज़न

पर चलते रहे, तब महसूस हुआ कि कितनी गहनता होती थी हर इमोशन में, हर गाने में, हर विषय

में...। अब वो नहीं दिखती। उस गहराई को मैं मिस करती हूं।

अच्छी बात यह है कि आज फ़िल्मों में आने वाले कलाकार पहले से ही प्रशिक्षित

हैं। लोगों के टेलेंट को आगे लाने के भरपूर मौक़े भी दिए जा रहे हैं। ‘सारेगामा’, ‘इंडियन आयडल’ या ‘डांस इंडिया डांस’ जैसे कार्यक्रम बेहतरीन पायदान हैं प्रतिभा से भरे लोगों के लिए। हमारे समय

में यह सब नहीं था। अब लोग खुलकर सामने आते हैं, घर से भागकर

या झगड़ा करके नहीं। फ़िल्मों को अच्छी निगाह से देखा जाने लगा है। यह मान लिया

गया है कि अगर पैसा और शोहरत चाहिए तो शो बिज़नेस में आ जाओ।

आपको कोई फ़िल्म फिर से बनाने को कहा जाए तो कौन-सी फ़िल्म बनाएंगी,

और क्यों?

अपनी फ़िल्मों की बात करूं तो एक फ़िल्म थी, ‘पंचवटी’... जो कब आई, कब चली गई, पता नहीं चला। यह अपने समय से आगे की फ़िल्म

थी, बल्कि कहूंगी कि आज के ज़माने की फ़िल्म थी। इसमें औरत की शक्ति को बड़े शांत,

सहज ढंग से दिखाया गया था। हालांकि अब उम्र हो चुकी है, लेकिन इच्छा है कि मुझे ऐसी

कोई फ़िल्म फिर से करने का मौक़ा मिले। इसके अलावा ‘एक बार फिर’ में दोबारा काम करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि उस वक़्त मुझे एक्टिंग

नहीं आती थी। अब ‘कल्पना’ के किरदार को शायद बेहतर ढंग से निभा पाऊंगी।

और ऐसा कौन-सा रोल है जो आज भी करना चाहेंगी?

‘उमराव जान’ का। मुझे कत्थक का बहुत शौक़ है और मैं नृत्य करते-करते बड़ी हुई हूं। ‘गाइड’, और ‘संगम’ जैसी फ़िल्में भी करना चाहूंगी, जिनकी कहानी और किरदारों में दम हो। गुरुदत्त

या फिर बिमल रॉय की ‘बंदिनी’, और ‘सुजाता’ जैसी फ़िल्में मिल जाएं तो भला एक कलाकार को और क्या चाहिए!

पुराने वक़्त के सह-कलाकारों के साथ कैसा रिश्ता है? बात होती है? होती है तो पुराने दिनों की

चर्चा होती है या मौजूदा हालात पर?

फ़िल्म इंडस्ट्री का चलन ऐसा है कि जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उसी

से बात होती है। लेकिन हाल ही मैंने फारुख शेख के साथ फिर से एक फ़िल्म की है,

जिसका नाम है ‘लिसन अमाया’। शूटिंग के दौरान हमें मिलने, बैठने और गपशप का मौक़ा मिला। कई पुरानी

यादें ताज़ा कीं हमने। अपने दौर के उन कलाकारों के बारे में भी बातचीत की, जिनमें

से कई अब इस दुनिया में नहीं हैं।

मुझे नसीरूद्दीन शाह के साथ काम करना बहुत पसंद है। इसके अलावा हाल में

सुधीर मिश्रा के साथ एक फ़िल्म ‘काम’ की है। पुराने सह-कलाकारों या निर्देशकों के साथ काम करने में तसल्ली

होती है। ज़्यादातर बातें पुराने वक़्त से ही जुड़ी होती हैं। जो वक़्त हमने

गुज़ारा है, उसे हम सब शिद्दत से याद करते हैं। उस वक़्त से हम सबका लगाव है, और हम

उसकी क़द्र करते हैं। रही आज के दौर की बात, तो वो इतना बदल चुका है कि उस पर क्या

बात की जाए।

कौन-सा ऐसा सपना है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ?

सूची बहुत लंबी है लेकिन फिलहाल मेरे पास तीन-चार स्क्रिप्ट्स हैं, जिन

पर फ़िल्में बनाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि जो विषय मेरे पास हैं, वो दुनिया

के सामने आएं। दूसरी इच्छा है कि बतौर डायरेक्टर जो मेरी फ़िल्म है, ‘दो पैसे की धूप, चार आने की बारिश’, वो ढंग से रिलीज़ हो जाए।

लोग न सिर्फ़ मेरा बल्कि मेरे एक्टर्स, टेक्नीशियन्स, संगीतकार और गायकों का काम भी

देख सकें। फाइनेंसरों की वजह से फ़िल्म का एक भी क़दम आगे उठाना मुश्किल हो रहा है,

लेकिन उम्मीद है कि हम इस अड़चन से जल्दी पार पा लेंगे।

इस फ़िल्म का कथानक काफी अलग है। एक सेक्स वर्कर है, जो बूढ़ी है। उसका

एक विकलांग बच्चा है। सेक्स वर्कर एक संघर्षशील गीतकार से मिलती है जो समलैंगिक

है। इन तीनों में जो संबंध बनता है, वही कहानी का केंद्र है। सेक्स वर्कर का

किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया है।

परिवार में कौन-कौन है?

मां-बाप हैं। भाई-बहन और उनके बच्चे हैं। सब अमेरिका में रहते हैं। मैं

यहां मुंबई में अकेली रहती हूं। जब भी उनसे मिलने का मन होता है तो चली जाती हूं।

आजकल मां मेरे पास आई हुई हैं। मां-बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए मैं न्यूयॉर्क

जाकर उनके साथ ज़्यादा-से-ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करती हूं।

आपकी एक बेटी है। कितनी बड़ी है, क्या करती है

वो? उसे लेकर क्या सोचा है?

मेरी बेटी दिशा झा 23 साल की है। वो लोखंडवाला में रहती है। अपने बाबा

प्रकाश झा के प्रोडक्शन हाउस में काम सीखती है। काम

करती भी है और उसे बाक़ायदा तनख़्वाह मिलती है। उसकी दिलचस्पी प्रोडक्शन

में है, भविष्य में शायद फ़िल्में बनाए। प्रकाश जी और मैंने उसे अपना करियर चुनने

की पूरी छूट दे रखी है। हम उस पर अपने फ़ैसले नहीं थोपते हैं।

मैं और दिशा एक-दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। कोई बात हो तो उसका तुरंत फोन

आ जाता है। मेरी कोई समस्या हो तो उसे फोन करके बताती हूं। और वो मुझे अच्छी सलाह

देती है।

फ़िल्म इंडस्ट्री में किसे अपना दोस्त मानती हैं?

मनीषा कोइराला को। हम दोनों ने नेपाल के रास्ते पैदल चलते हुए तिब्बत

जाने के बारे में सोचा है। हालांकि वो हर बार यह कह देती है कि हम पैदल नहीं, हेलीकॉप्टर

से वहां जाएंगे।

डिम्पल कपाड़िया भी अच्छी दोस्त है। ‘लीला’ में डिम्पल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। नानी बनने के बाद वो

मसरूफ़ हो गई है। केतन मेहता, मीता वशिष्ठ, सुधीर मिश्रा और नंदिता दास भी इंडस्ट्री

के अच्छे दोस्तों में से हैं।

ख़ाली वक़्त में क्या करती हैं?

काश, ख़ाली वक़्त होता! पेंटिंग, लिखने-पढ़ने और फोटोग्राफी

में सारा वक़्त निकल जाता है। इनमें से कुछ नहीं कर रही होती तो फ़िल्में देखती

हूं। ख़ाली वक़्त में मुंबई में नहीं रहती, घूमने निकल जाती हूं। मेरा ज़्यादातर

खर्च किताबों और घूमने-फिरने पर होता है।

पेंटिंग और फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई?

पेंटिंग और फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई?

पेंटिंग का हुनर विरासत

में मिला है। मेरी मां पेंटर हैं। उन्होंने मुझे पेंटिंग की बारीक़ियों से रू-ब-रू

कराया। उनके कहने पर ही मैंने पेंटिंग की पढ़ाई के बारे में सोचा। मां-पिताजी

चाहते थे कि बी.ए. करने के बाद मैं पेरिस जाकर पेंटिंग की पढ़ाई करूं और इसे ही अपना

करियर बनाऊं।

एक बार मुझे सर्दियों में

लेह जाने की सूझी। वहां पहुंची तो देखा कि भयंकर ठंड के कारण रेस्तरां, होटल, दुकानें...

सबकुछ बंद है। दिल्ली से मैं कैमरे के कुछ रोल अपने साथ लेकर चली थी। लेह के बाहर

छोटे-से गांव में मुझे एक लद्दाखी के घर रहने की जगह मिल गई। उन्होंने मेरी बहुत

आवभगत की। खाने में सूखे राजमाह और दो रोटियां मिल जाती थीं, जिन्हें मैं कोट की

जेब में रखती और बाहर निकल जाती। मैं वहां 13 दिन रही और उस दौरान ख़ूब पैदल घूमी।

सिंधु नदी के किनारे बेमक़सद भटकना, दूर-दराज़ के गांवों में जाना और फ़ोटो

खींचना... यही मेरी दिनचर्या थी। मुंबई लौटकर फोटो से भरे वो पांच रोल लेकर ‘कलर आर्ट’ वाले मुकुंद भाई के पास गई। उन्होंने हैरत से पूछा, ‘ये सब तस्वीरें तुमने खींची हैं?’ शौक़ पहले से था, लेकिन

मुकुंद भाई की बात सुन मैं फोटोग्राफी को लेकर संजीदा हो गई।

आपका साहित्य

से काफी लगाव है। तीन किताबें लिख चुकी हैं। उनके बारे में बताएं।

पहली किताब नज़्मों की है...

‘लम्हा-लम्हा’, जिसका अगला संस्करण जल्द आने वाला है। मेरी दूसरी किताब का नाम है, ‘ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स’, यह 2004 में प्रकाशित

हुई थी। 2011 में लघु कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, ‘द मैड तिब्बेतन... स्टोरीज़ फ्रॉम दैन एंड नाऊ’। चौथी किताब पर काम कर रही हूं। इस कविता-संग्रह का नाम ‘द रिवर एंड आई’ है।

पसंदीदा जगह कौन सी है?

मेरी पसंदीदा जगह पहाड़ हैं। हिमाचल और लद्दाख के पहाड़ों में अक़्सर

घूमती हूं। मुंबई से ही गाड़ी चलाकर जाती हूं। लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना अच्छा लगता

है। सो, मौक़ा मिलते ही पहाड़ों का रुख़ कर लेती हूं।

कोई अधूरी ख़्वाहिश?

कोई अधूरी ख़्वाहिश?

मुझे गुरुदत्त और बिमल रॉय के समय में पैदा होना चाहिए था। मेरी मानसिक

बुनावट, मेरी फितरत उस समय के सिनेमा में काम करने की रही है। मैं ख़ुद को ख़ुशकिस्मत

मानती अगर उस वक़्त के सिनेमा का हिस्सा बन पाती। वैसे दौर की फ़िल्में न तो हमारे

वक़्त में बनीं, और न ही बाद में। अब सिनेमा का कायापलट हो चुका है। मैं अगर नूतन,

मीना कुमारी, नर्गिस या मधुबाला की तरह कुछ हासिल कर पाती तो लगता कि मैंने कुछ

पाया है।

पसंदीदा किताबें कौन-सी हैं?

आत्मकथाएं पढ़ना बहुत पसंद है। राइनेर मारिया रिल्के को पढ़ना अच्छा लगता

है, उनके लिखने का तरीका बहुत पारदर्शी है। वॉन गॉग की आत्मकथा ‘लस्ट फॉर लाइफ’ मेरी पसंदीदा किताबों में से है।

बचपन की कोई ख़ास याद?

मेरे पिताजी का पहाड़ों से ख़ास लगाव रहा है। बचपन में हर साल गर्मी की

छुट्टियों में पिताजी हमें अमृतसर से कुल्लू-मनाली घुमाने ले जाते थे। मनाली से

आगे हम एक कॉटेज किराए पर लेते, जिसके चारों तरफ़ सेब के पेड़ थे। पिताजी को लिखने

का शौक़ था और मां को पेंटिंग का। पिताजी पहाड़ों में घूमते, लिखते; मां चित्र बनाती; और हम बच्चे मस्ती करते। नाश्ते में हम सेब खाते, दोपहर में भी सेब और डिनर

में भी। खाने में कभी सेब की सब्ज़ी होती, कभी सलाद तो कभी उबले हुए सेब।

(दैनिक भास्कर की मासिक पत्रिका 'अहा ज़िंदगी' के विशेष वार्षिक अंक, 2012 में प्रकाशित)

.jpg)